食後の口腔ケア(うがいや歯磨き)も日常生活で行なうべき重要な行為の一つです。

ですが、高齢者になると、認知症の進行も手伝って自力で口腔ケアを満足にできなくなることも珍しくありません。

それを放置すると様々な不都合が起こりかねないので、本人の代わりに口腔ケア介助をして差し上げる必要が生じます。

今回は、認知症であるが故に、うがいや歯磨きをすることを促されてもその行為を行うことができない高齢者に対して、私が普段行なっている介助方法を紹介いたします。

口腔ケアとは

口腔ケアとは、

- 食物残渣(飲み込まれずに口の中に残った食べ物)や汚れや細菌などを取り除き口腔内を清潔な状態に保つこと(器質的口腔ケア)、

- 食べる(咀嚼・嚥下)、話す(発声・構音)、呼吸する、(笑うなどの)表情を作る、という4つの口腔機能を維持・向上させること(機能的口腔ケア)、

この2つを目的に行なわれる行為です。

口腔ケアには医療的な面も日常生活的な面もどちらもあります。

口腔ケアの代表例は歯磨きやうがいです。

歯だけでなく義歯、歯茎、舌、頬、口蓋、唇などもケアすべき対象です。

口腔ケアを行なうことで、虫歯や歯周病や口臭の他にも感染症や誤嚥を予防することもできるため、単に口腔内だけでなく体全体の健康を保つことができます。

口腔ケアの大切さ

ここでは、口腔ケアの意義、必要性、理由、目的、利点(メリット)、効果などを、口腔ケアしないとどうなるかから始めて話を進めて行きます。

口腔ケアしないとどうなる

口腔ケアをしないと様々な不都合が起こります。

それらの不都合は、単に口腔内だけにとどまらず、体全体の健康状態にまで悪影響が及びます。

口腔内だけでも、具体的には以下のことが起こり得ます。

- 口腔内に食べカスや歯垢が溜まる

- 舌苔(舌に生えた苔のようなもの)が付着する

- 咀嚼機能が衰える

- 嚥下機能が衰える

- 唾液の分泌量が減少する

- 味覚が衰える

- 口腔内の自浄作用が低下する

- 口腔内で細菌が繁殖する

- 虫歯になる

- 歯周病になる

- 口臭が発生する

これらは口腔内で起こる不都合ですが、更には、口腔内にとどまらず以下のような不都合も起こり得ます。

- 誤嚥性肺炎にかかりやすくなる

- 感染症にかかりやすくなる

- 認知症が進行する

- 食欲が減退する

- 消化不良になる

- 栄養が摂取されにくくなる

- 体全体の健康状態に悪影響を与える

なぜならば、人間は年齢を重ねるにつれて様々な機能や能力や気力が徐々に衰えて、それまでできていたことができなくなっていくからです。

自力で適切に十分に口腔ケアできなくなるのもその一例です。

口腔内の異物を除去して清潔な状態に保つ行為ができなくなることによって、口腔内に食べカスや歯垢が溜まったり、舌苔(舌に生えた苔のようなもの)が付着したりします。

口腔機能が低下するとは、例えば唾液の分泌量が減少することが挙げられます。

唾液の分泌量が減少することにより、口腔内の自浄作用が低下し、口腔内で細菌が繁殖します。

口腔内で繁殖した細菌は、口腔内で虫歯や歯周病や口臭を引き起こします。

それだけでなく、更には感染症にかかるリスクが高まるなど、体全体の健康状態に悪影響を及ぼします。

口腔機能が低下する他の例は、味覚や咀嚼機能の衰えが挙げられます。

それによって、食欲が減退したり、消化不良になったり、栄養が摂取されにくくなったり認知症が進行したりします。

嚥下機能の衰えも、口腔機能が低下する例の一つです。

嚥下機能の衰えに加えて口腔内で細菌が繁殖することも手伝って、誤嚥性肺炎にもかかりやすくなります。

ちなみに、

嚥下(えんげ)とは、飲食物や唾液を飲み込み、口から食道へと送る一連の動作のことです。

誤嚥(ごえん)とは、飲食物や唾液を飲み込んだときに食道ではなく気道へ誤って送られてしまうことです。

つまり、誤嚥性肺炎とは、嚥下という動作を上手く出来ないために、本来なら胃の方へ送られるべき飲食物や唾液が、誤って肺の方へ送られてしまうことによって発症する病気で、高齢者が注意すべき病気の一つです。

これらの不都合は全て、適切に十分に口腔ケアされていないことが要因になっています。

口腔ケアの必要性、する理由

上で挙げた口腔内で起こる不都合を事前に予防したり、事後に対処(改善・解消)するのに口腔ケアが有効であることが、口腔ケアの必要性であり口腔ケアする理由です。

口腔ケアの目的

先にお話しした通り、

口腔ケアとは、

食物残渣(飲み込まれずに口の中に残った食べ物)や汚れや細菌などを取り除き口腔内を清潔な状態に保つことと、

食べる(咀嚼・嚥下)、話す(発声・構音)、呼吸する、(笑うなどの)表情を作る、という4つの口腔機能を維持・向上させることの

2つを目的に行なわれる行為です。

つまり、口腔ケアの目的は以下の2つです。

- 口腔内を清潔な状態に保つ

- 口腔機能を維持・向上させる

以上の2つの目的を成し遂げる具体的な行為としては以下の3つが挙げられ、これら3つの方がより直接的な目的と言えます。

- 口の中の異物や汚れを除去する

- 口腔(歯、歯茎、舌、頬、口蓋、唇など)に刺激を加える、マッサージする

- 口腔内に潤いを与える・保つ(乾燥を避ける)

なので、以上の3つを意識して口腔ケアを実施するとより効果的です。

口腔ケアの利点(メリット)、効果

適切に十分に口腔ケアをすることによって、先に挙げた諸々の不都合が改善・解消され、次のような利点(メリット)や効果が得られます。

- 歯や歯茎や舌などに付いた異物が取り除かれる

- 口腔内における細菌の繁殖が抑えられる

- 唾液の分泌量が増す

- 口腔内の自浄作用が増す

- 虫歯や歯周病や口臭の他にも感染症や誤嚥性肺炎などを予防できる

- 食欲が増す

- 食べる(咀嚼・嚥下)、話す(発声・構音)、呼吸する、(笑うなどの)表情を作るという四つの口腔機能を維持・向上させることができる

- 消化不良が改善される

- 栄養の吸収が促進される

- 認知症の進行を予防できる

- 口腔内だけでなく体全体の健康を保つことができる

口腔ケアをすることによって、口腔内を清潔な状態に保つことに加えて口腔機能が維持・向上されるために、体全体の健康を保つことができるという利点(メリット)や効果が得られます。

口腔ケア介助の方法(やり方)

ここでは、認知症であるが故に、自分でうがいや歯磨きをすることを促されてもそれをすることが難しい人に対して、代わりに口腔ケア介助して差し上げる時に実際に私が行なっている方法を紹介します。

主に使う道具はスポンジブラシです。

口腔ケア介助をする際、介助者は手袋をはめて行ないます。

その方が、介助をする側・される側の双方にとって衛生面で有効だからです。

用意する口腔ケア用品(グッズ、消耗品)

洗面台の前で、椅子(車椅子でも可)に座って行なうことが可能な人ならば、タオル(またはエプロン)の他に、コップと液体ハミガキとスポンジブラシを用意します。

ベッド上(洗面台から離れた場所)で行なうならば、上の4つに加えて、スポンジブラシを洗うための水の入ったコップをもう一つ追加で用意します。

うがいができる人にベッド上で行なうならば、更に、うがい用の水が入ったコップとガーグルベース(ガーグルベースン、うがい受け)も追加で用意します。

コップは、家に既に有る物の流用で構いませんが、プラスチック製の物が軽くて割れにくくて扱いやすいためおすすめです。

ガーグルベースは、洗面器で代用しても構いませんが、この用途に適した形状に作られているガーグルベースの方が使いやすいためおすすめです。

私が勤めている老人ホームでは、口腔ケア用の消耗品として主に以下の物を使っています。

液体ハミガキは、サンスターのガム デンタルリンス ノンアルコールという商品を使っています。

スポンジブラシは、モルテンのハミングッドという商品を使っています。

ガーグルベースがご入用ならば以下からお求め下さい。

入れ歯は、夕食後は入れ歯洗浄剤に一晩浸してきれいにしています。

入れ歯の洗浄剤はポリデントという商品を使っています。

また、口腔ケア介助をする際、介助者は手袋をはめて行なっています。

スポンジブラシを使った口腔ケア介助の手順

- 0:食事の最後にお茶などを飲んでもらいます。

- 1:介助される人は、服が汚れないように襟元からタオルを垂らします。

(食事中にエプロンを使っているならば、それを外さずに口腔ケア介助に移っても構いません。)

介助する人は両手に手袋をはめます。 - 2:入れ歯を使っている人は、先に入れ歯を外してもらいます。

- 3:うがいができる人ならばうがいをしてもらいます。

- 4:液体ハミガキを含ませて絞ったスポンジブラシを使って口腔清拭します。(下図参照)

コップに液体ハミガキを3プッシュほど入れ、そこにスポンジブラシを浸して液体ハミガキを含ませ、絞ってから口腔清拭します。

一回拭き取る毎にスポンジブラシを水で洗い、絞り、液体ハミガキを含ませ、絞り、口腔清拭します。

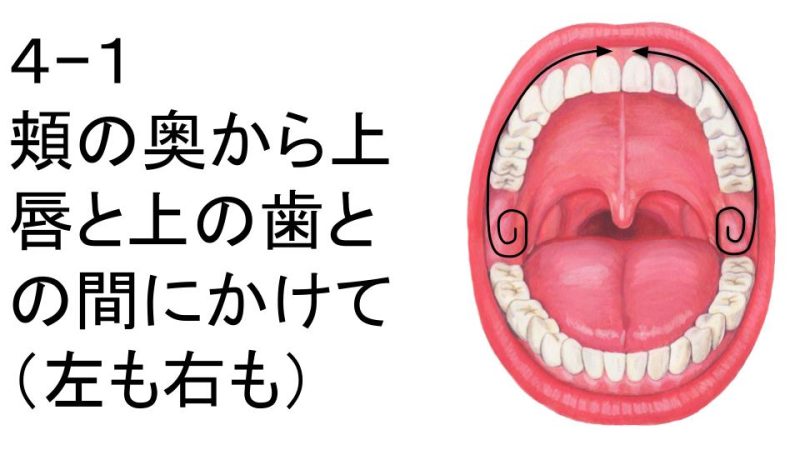

4−1:頬の奥から上唇と上の歯との間に残っている異物を(左からも右からも)奥から手前へと拭き取ります。

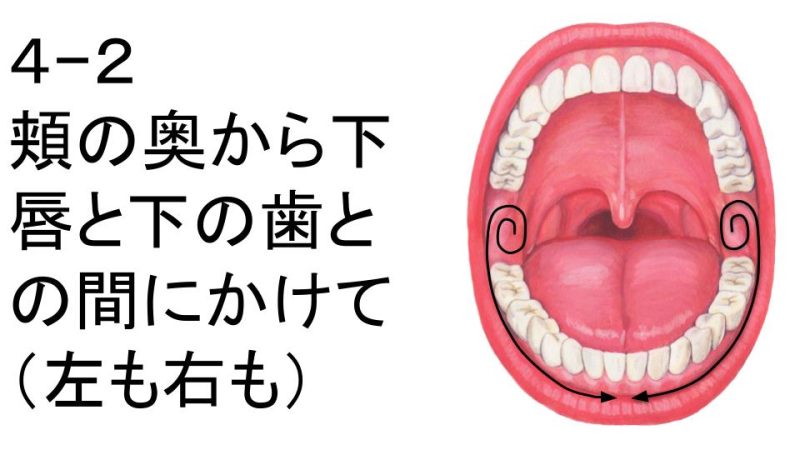

4−2:頬の奥から下唇と下の歯との間に残っている異物を(左からも右からも)奥から手前へと拭き取ります。

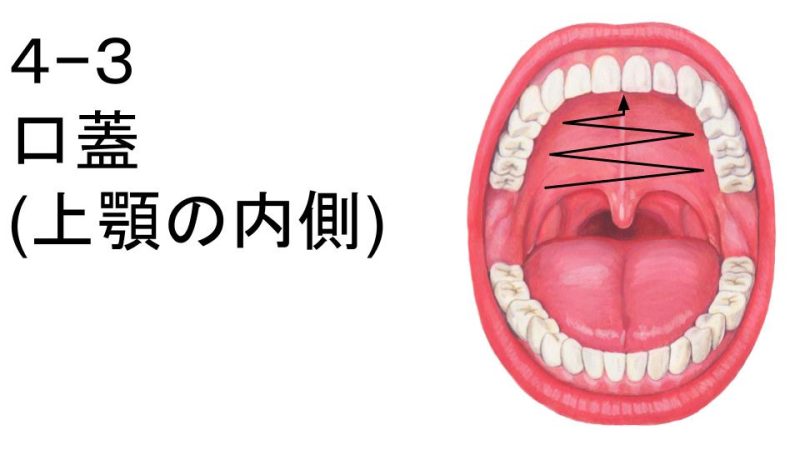

4−3:口蓋(上顎の内側)に残っている異物を奥から手前へと拭き取ります。

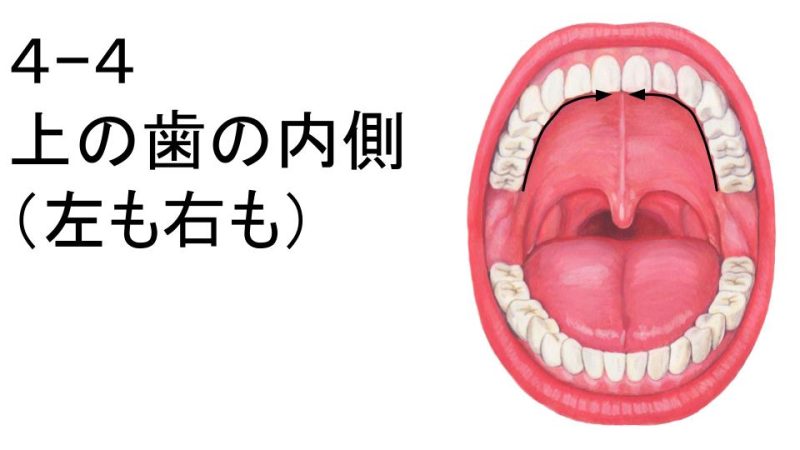

4−4:上の歯の内側に残っている異物を(左も右も)奥から手前へと拭き取ります。

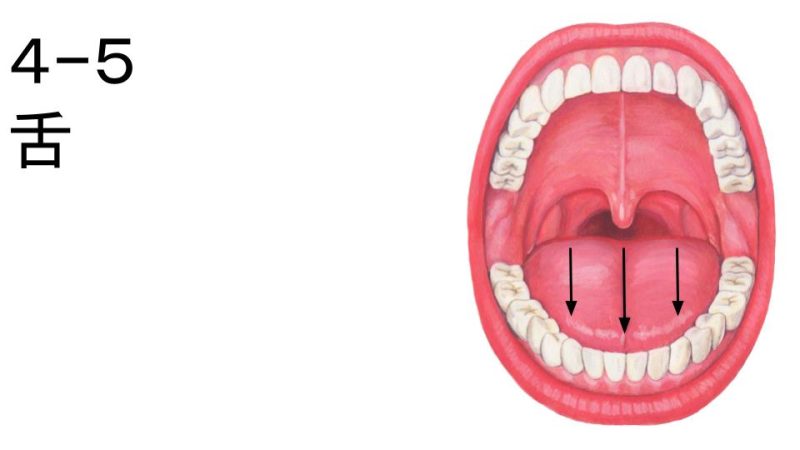

4−5:舌に残っている異物を奥から手前へと拭き取ります。

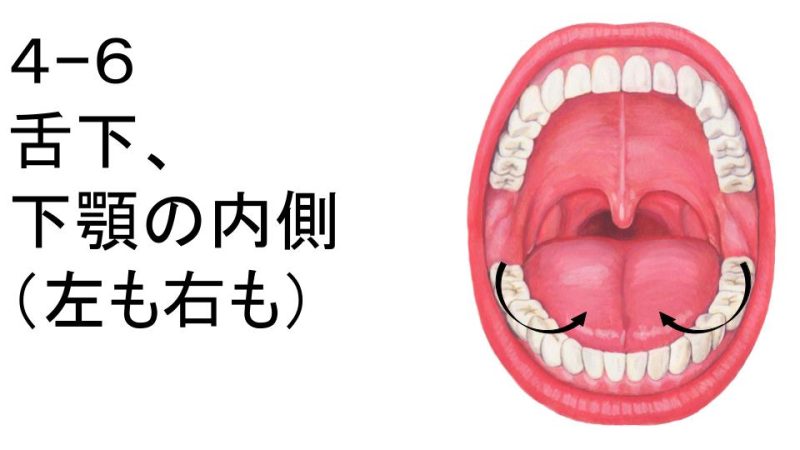

4−6:舌下や下顎の内側に残っている異物を(左も右も)奥から手前へと拭き取ります。

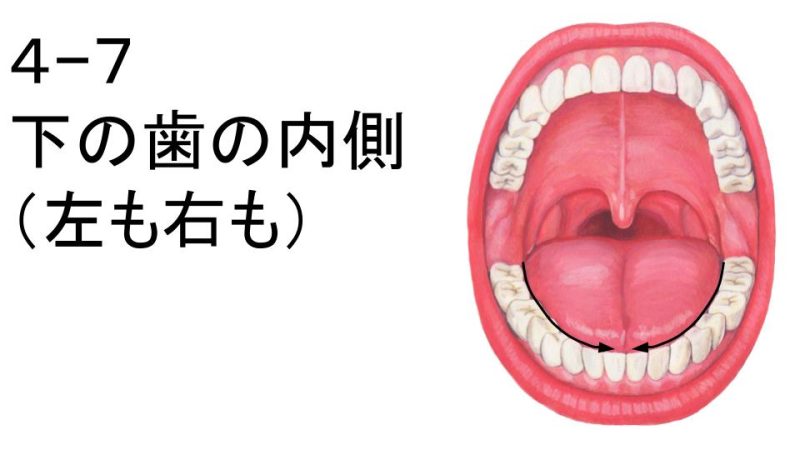

4−7:下の歯の内側に残っている異物を(左も右も)奥から手前へと拭き取ります。

口腔ケア介助のポイント、注意点

食事の最後にお茶などを飲んでもらいます。

こうしていただくことでうがいの代わりにもなり、口腔ケアの下準備という意味でも有効です。

口に一旦含んだ水(水分)を飲み込むか吐き出すかの違いはあるにせよ、食べ物の飲み込み残しを口の中になるべく残さないように工夫することで、口腔ケア介助をする側もされる側も負担が軽くなります。

始める前に、今から口腔ケア介助をすることを伝え同意してもらいます。

介護の基本です。同意を得ずに始めて、口の中にスポンジブラシを入れている最中にそっぽを向かれると危険です。不機嫌にさせてしまうことも避けたいです。

できれば洗面台の前で座位で、ベッド上で行なうならば背もたれを少なくとも30度以上起こし枕を高くするなどして、顎を引いた姿勢になってもらいます。

顎を上げたまま行なうと誤嚥を引き起こす恐れがあり、こうすることで誤嚥のリスクを下げることができます。

介助する人は介助される人と向き合って正面から介助します。

後ろからでなく正面で介助すると、口の中の状態の観察や、異物や汚れを取り除けたかどうかの確認がしやすいです。

スポンジブラシに液体ハミガキを含ませた後、誤嚥しないように絞ってから口腔清拭します。

絞り方が甘いと、口腔清拭中に液体ハミガキが垂れて、それを誤嚥してしまう恐れがあります。

異物や汚れを取り除くに当たり、スポンジブラシを回転させながら動かします。

スポンジブラシに異物や汚れを絡め取るイメージです。

一回拭き取る毎にスポンジブラシを水で洗い、絞り、液体ハミガキを含ませ、絞り、口腔清拭します。

スポンジブラシに異物や汚れが付かなくなるまで繰り返すのが基本です。

スポンジブラシを強めに押し当てることを意識して口腔清拭します。

口腔清拭することにより、異物や汚れを取り除くことだけでなく、マッサージの効果を及ぼしていることも意図して行ないます。

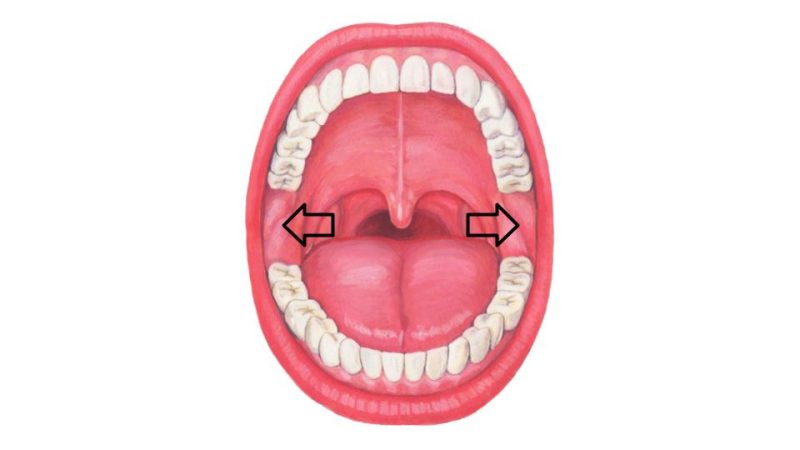

頬の内側が重点ポイントの一つです。

下図に矢印で示した辺りに食べ物の飲み込み残しが残りやすいため、この部分を重点ポイントと認識して、異物や汚れを取り除きながらマッサージも同時にして下さい。

口腔ケア介助に関するよくある質問とその答

スポンジブラシの交換頻度はどのくらいですか?

私が勤務する施設では、朝食後に新しいスポンジブラシを下ろし、口腔ケア後はきれいに洗い、乾燥させ、昼食後もそれを繰り返し使い、同様に洗い、乾燥させ、夕食後もそれを使った後に廃棄しています。

食事毎に一本を使って廃棄しても構いません。

スポンジブラシは基本的に使い捨ての扱いをする物品とご認識下さい。

使用後に乾燥(自然乾燥=放置)させる際は、その前にスポンジ部分の水分を十分に絞って下さい。

さもなくば、柄の部分の材質が紙であるが故に、柄の湿った部分がフニャフニャになり、使用中に変形してしまい、適切に口腔ケアできなくなります。

口腔ケア介助にかける時間はどのくらいですか?

短時間で済ませられるに越したことはありません。

その人が口腔ケア介助をどの程度の時間受け続けられるかにもよります。

口を開けたままにしておくことで、口の中を見られる心理的な抵抗や口の中が乾燥する不快が生じないようにすることが望ましいです。

私がする場合、経験的に2〜3分程度かけているように感じます。

どの程度介助すればよいですか?

自分でできることはなるべく自分でしてもらいます。

とは言え、認知症も手伝って、自分ではほとんど何もして下さらない場合もあり、そんな時は介助者がほとんど全てすることになります。

だとしても、口を開けてもらったりじっとしていてもらったりするなど協力してもらえるように、コミュニケーションを取りながら実施します。

口腔ケア介助することを被介助者が嫌がる時はどうすればよいですか?

口腔ケアすることの重要性やメリットと、逆にしないことによって起こり得る不都合やデメリットを説明して、口腔ケアすることに同意するように持って行ければ理想的です。

ですが、嫌がっているにもかかわらず無理やり実施することはおすすめできません。

なぜならば、今後、より一層強く拒否されることになりかねないからです。

ひょっとしたら、虫歯や口内に腫れや傷などがあり痛みを感じているために嫌がっているのかもしれません。

嫌がる理由を探り、嫌がる要因を解消することを優先しましょう。

歯科医に診てもらうのも一つの手です。

口腔ケア介助されることに慣れてもらおう

口腔ケアしないと、それが引き金となって、単に口腔内だけにとどまらず体全体の健康状態にまで悪影響を及ぼしかねません。

更には、本人だけでなく周りの人にも、より一層の負担を強いることにもなりかねません。

そうならないように、食後には口腔ケア介助を受けるのが当たり前だという認識を持ってもらい、口腔ケア介助を容易にさせてもらえる流れに持って行けると好都合です。

この記事で紹介した方法を参考にして口腔ケア介助を上手にしてあげて下さい。

そして、本人も周りの人も健康で快適な毎日を過ごせることに役立てたなら幸いです。